Vuoto

Recentemente sono stata a visitare il Museo Ebraico a Berlino, concepito dall’architetto Daniel Libeskind come un monumento alla storia sociale politica e culturale degli ebrei in Germania. Mentre leggevo e ascoltavo la visione che ha portato l’architetto al concepimento di questo progetto, mi sono soffermata sulla sua intenzione di creare uno spazio di “vuoto svuotato”, che doveva trasmettere ai visitatori l’esperienza emotiva dell’olocausto. Cosa voleva dire “svuotare il vuoto”? Mi sono chiesta.

Da fisica perduta ho ripensato al concetto di vuoto nella scienza. A partire da Aristotele secondo il quale la natura aborrisce il vuoto. E i corpi si muovono proprio per la spinta che tende a riempire i vuoti. Il grandissimo Newton, nel Seicento, ha ridefinito il vuoto come lo spazio tra i corpi, che si muovono in questo contenitore infinito, altrimenti vuoto appunto. Sia Leibniz che Cartesio non pensano che il vuoto esista, l’uno per la sua idea del migliore dei mondi possibili, l’altro per la visione di ogni corpo come definito da un’estensione che non lascia spazio al vuoto, lo spazio di Cartesio è quindi riempito di una sostanza invisibile chiamata plenum. Con Einstein e la relatività generale abbiamo dovuto ridefinire il concetto di spazio tempo in maniera profonda e rivoluzionaria. E oggi il vuoto dei fisici ha un senso quantistico.

Ho trovato un bel libro che racconta queste evoluzioni della nostra conoscenza del vuoto in fisica. Si chiama “La fisica del nulla. La strana storia dello spazio vuoto”, di James Owen Weatherall (Bollati Boringhieri). Ma tornando a Berlino e al Museo progettato da Libeskind, l’idea di un vuoto svuotato mi ha condotta alla scrittura, alla narrazione di una storia e all’idea di come sia il non detto a essere il vero gancio evocativo per il lettore.

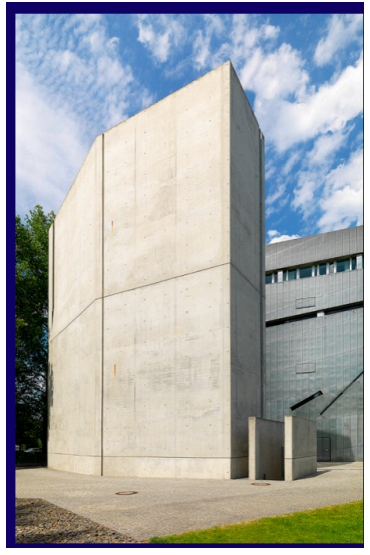

L’artista di un museo che vuole essere la sintesi architettonica dell’identità culturale di un popolo, come descrive lui stesso, una “tangibile espressione della presenza e del ruolo degli ebrei in Germania, un invito alla riconciliazione – fisica e spirituale – della città di Berlino con l’Olocausto” non mi sembra molto diverso dallo scrittore o dalla scrittrice che costruisce la sua cattedrale di parole (una immagine che ho acchiappato da Eugenia Rico durante la presentazione del suo romanzo “La morte Bianca” a Plpl2019). Nel caso di Libeskind è la struttura architettonica a narrare una storia. E lo stesso architetto spiega che che il Museo “descrive e integra, per la prima volta nella Germania del dopoguerra, la storia degli ebrei del Paese, le ripercussioni dell’Olocausto e il senso di disorientamento spirituale connesso a tutto ciò”.

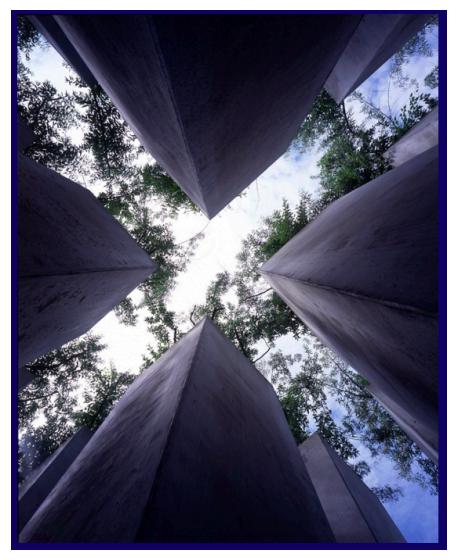

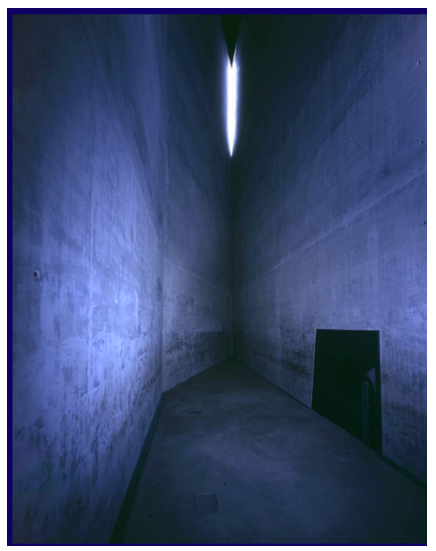

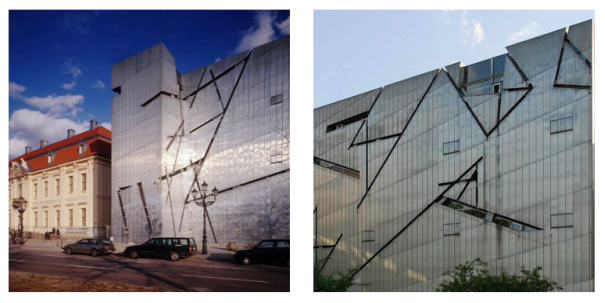

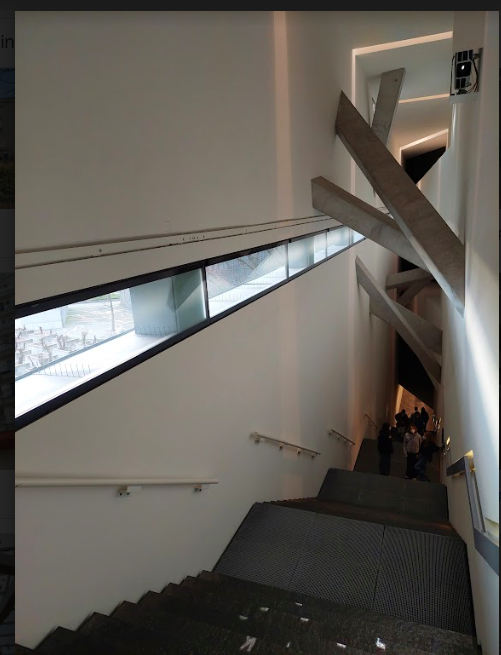

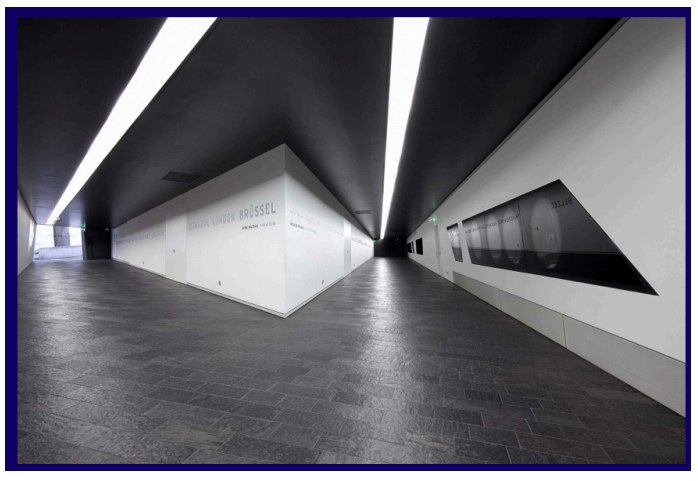

L’idea di partenza del progetto museale è quella di due linee, una composta di sezioni frammentate e l’altra, tortuosa ma continua, senza fratture. L’architetto ha usato le due linee per rappresentare visivamente la coesistenza di due elementi: da una parte la frammentazione, dall’altra la continuità e quindi la speranza; gli ebrei e i tedeschi; l’est e l’ovest; la tradizione e il presente. In effetti si accede al museo dal palazzo antico e barocco e si passa nell’edificio nuovo attraversando tre passaggi sotterranei, o “assi”. Il primo asse porta alla “Scala della continuità”, ovvero al museo vero e proprio e alla mostra permanente; il secondo conduce al “Giardino della Diaspora e dell’Emigrazione”; il terzo – unico dei tre a non avere sbocco – al “Vuoto dell’Olocausto”, simbolo dell’assenza dei cittadini ebrei di Berlino.

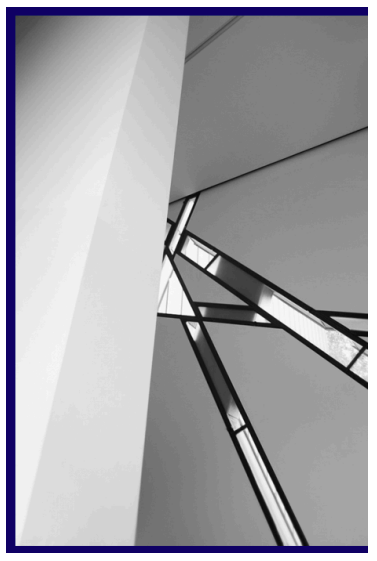

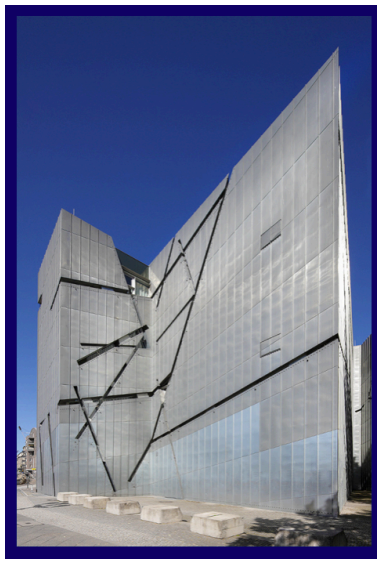

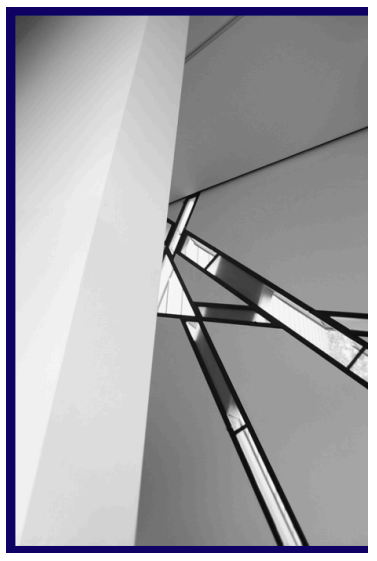

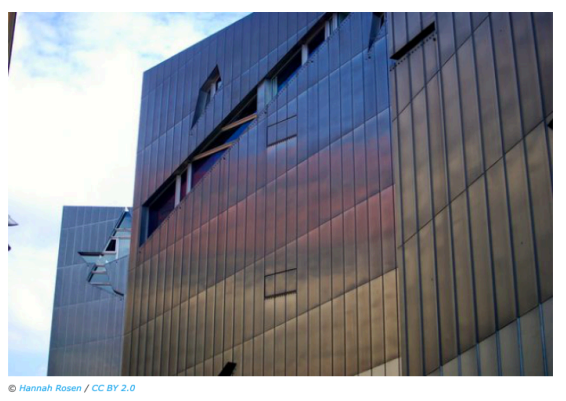

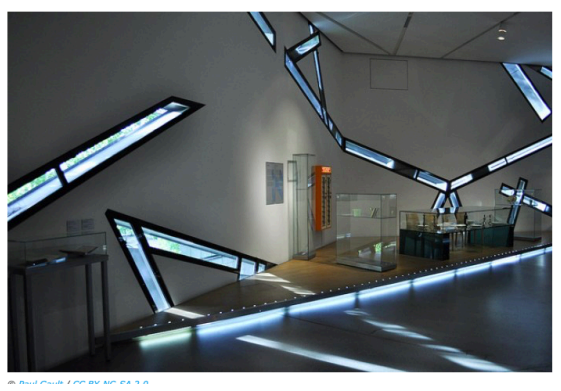

L’edificio nuovo spicca dall’esterno per le pareti zincate e lucenti, dalle linee irregolari e, in pianta dalle forme a zigzag che raffigurano stelle. All’interno, la luce filtra attraverso fessure asimmetriche, quasi delle pugnalate nelle facciate lisce. Leggendo la descrizione del progetto si scopre che le finestre-fessure seguono uno schema preciso: “ricalcano la posizione – identificata su una mappa della Berlino pre-bellica – delle case dove abitavano eminenti cittadini ebrei e tedeschi”. Lo spazio interno è suddiviso in zone separate, tagliate lungo un’asse est-ovest, ciascuna delle quali può essere raggiunta soltanto percorrendo appositi passaggi. L’intero progetto del palazzo si fonda sul vuoto come concetto che non può essere esposto, ma del quale si fa esperienza attraversando i cinque vuoti verticali dell’edificio o trovandosi di fronte alle pareti alte, disadorne e scure.

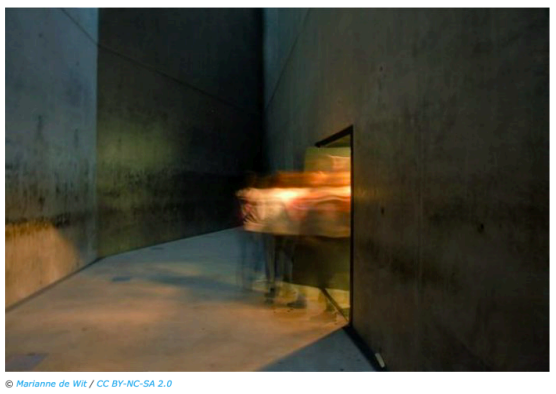

Percorrendo gli assi sotterranei, sono arrivata anche io nello spazio chiuso, delimitato da muri alti e lisci, disposti ad angoli acuti tra loro. Non c’era niente all’interno, se non il buio negli angoli e una sola fessura dalla quale entrava la luce. Ero lì per sentire la presenza del vuoto? Credo di si. Ma in qualche modo quel vuoto era più dentro di me che in ciò che mi circondava, ovvero il nulla. In questo “vuoto svuotato” ho percepito quanto la struttura stessa sia potente nel raccontare una storia, la Storia dell’olocausto. Nel caso dell’architettura il non detto è l’esperienza diretta di un senso di solitudine portata all’estremo, in uno spazio in cui percepire cosa può significare svuotare il vuoto.

Ho volato oltre il muro.

Mi chiedevo cosa potesse esserci.

Non c’è nulla oltre il muro.

O meglio, c’è il vuoto svuotato…

E questa scoperta mi sta torturando,

rendendo inquieta, arrovellata attorno a un paradosso.

Cosa vuol dire vuoto svuotato?

Penso al vuoto e provo a svuotarlo con la mente.

Ma non ci riesco.

Vago in questo vuoto che non si svuota,

cammino cercando di alleggerire ogni passo il più possibile,

per non calpestare quello che resta ancora da svuotare.

Cerco di non fare rumore

per svuotare il vuoto di ogni mia vibrazione.