Otto

Scrivevo di Infinito, qualche giorno fa, e dei quadri composti dal logico matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi, per allestire una sua galleria museale che contenesse il senso dell’infinito nello spazio finito di un libro. Basterebbe forse alzare in verticale un simbolo orizzontale, mi sono detta sorridendo, pensando a quell’incrocio steso di anelli che in verticale diventa un numero preciso, l’Otto, e quindi è finito. Con questo buffo pensiero ho iniziato a leggere il nuovo libro di Roberta Calandra, con questa idea in testa, di stare affrontando un altro quadro dell’Infinito, uno in più, da aggiungere alla mia personale galleria che non finirò mai di arredare spero. D’altra parte il titolo prometteva bene: “Otto. Tutti siamo tutti”, Edizioni Croce.

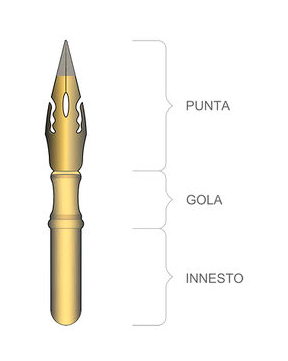

Il senso di ‘Tutti siamo tutti’ l’ho esteso alla sensazione di essere tutti nel tutto, o del tutto che è in tutti, che è un po’ un gioco di parole forse, ma è anche quel sentimento alla base della letteratura, del fare letteratura. Chi scrive e rende vivi i personaggi, le storie, ha questa chiamata, riuscire a essere tutti, indistintamente, farsi tramite di storie ancora non raccontate, che qualche personaggio, proprio quello, arriva a consegnare in punta di penna al nostro cuore e alla nostra mente, perché solo noi saremo capaci di ascoltarlo e tradurre in parole la sua storia.

Ogni capodanno mi metto davanti a una pergamena, come ogni giorno dell’anno del resto, con la determinazione di decidere cosa sarà del mio anno a venire. In termini di desideri e obiettivi, la lista è spesso lunga: salute, un senso ai miei studi (passati, presenti e futuri), un senso al mio lavoro, qualunque esso sia, una direzione ai moti del mio cuore, che possa continuare ad amare, che possa sentirsi amato, a volte ma non sempre i due sentimenti aderiscono uno all’altro, che i miei figli siano felici, che le persone che incontro siano felici, anche quelle che fatico a tollerare, che siano felici anche loro, magari a distanza! Alla fine dell’anno potrò controllare cosa ne è della vecchia lista. Ma che senso ha, quando ne sto già compilando una nuova, sono già proiettata in direzioni ancora tutte da sviluppare, nello sforzo continuo di percepire che la mia vita ha un valore, che sto creando valore attorno a me? Il senso è lì, è tutto lì per me, che le mie orme lascino traccia, anche una minima traccia che possa aver senso, non solo per me, ma per qualcun altro… E che questa traccia potevo lasciarla solo io, nessun altro.

Mi viene in mente il famoso film di Frank Capra, “It’s a wonderful Life”, in cui un uomo qualunque, disperato come capita a tanti, ha la fortuna di vedere cosa sarebbe stato il mondo in cui ha vissuto se lui non fosse mai esistito, per scoprirlo peggiore, molto peggiore, la sua vita, le sue relazioni sommerse nella non esistenza, una perdita per coloro che avrebbe potuto amare e salvare. Il nucleo di quel film, l’essenza, è l’amore, scambiato, o anche a volte unidirezionale. Siamo esseri fatti di tempo, come scrive Carlo Rovelli nel suo bellissimo L’ordine del tempo per Adelphi (ne ho scritto a proposito della parola Tempo), ma siamo anche esseri capaci di amare. E questo sentimento, questa capacità, rende tangibile, sensato, il nostro tempo. Ogni nostro gesto, slancio vitale, ha in sé la spinta ad amare, noi stessi e la vita come valore assoluto, che non ci appartiene, seppure le apparteniamo, come ogni cellula, ogni particella che ci compone, che è alla base del nucleo dell’esistere, come lo è nelle stelle o nella materia inanimata.

Ebbene, il tema portante di Otto è questo tipo di amore. E ‘Tutti siamo tutti’ è il sunto perfetto di quello che sarà la lettura del romanzo che si intitola come un aggettivo numerale. Otto storie, in Otto personaggi, legati due a due da un filo di perle, in quattro epoche diverse, si incontrano, si amano, nel contesto tragico della storia, riuscendo a esprimere la loro unicità, le unicità delle loro vite, seppure raccontate secondo canoni che sembrerebbero assomigliarsi e ripetersi: l’incontro di due cuori, l’attrazione, le compatibilità, le incompatibilità, l’ascesa verso vette reali o illusorie, la discesa, sempre reale, l’immersione in quella che chiamiamo morte…

Cosa rende uniche, irripetibili, eppure universali, le quattro storie che diventano Otto? E quindi, ruotando il simbolo di novanta gradi, infinite, come infiniti potrebbero essere i personaggi che vengono raccontati? La Storia, quella storia con la S maiuscola, che modella e plasma le vite sul nostro pianeta, pur essendo noi esseri viventi, a incarnarla e raccontarla. Le quattro storie d’amore si collocano in epoche diverse, in tutti i casi travolte, dal conflitto, dal subbuglio, immerse nell’oscurità e nella luce degli eventi: della rivoluzione francese, delle guerre e degli ideali romantici ottocenteschi, dell’orrore dell’olocausto, e infine di un’Italia contemporanea, tempo di benessere, di crescita economica, di pace apparente. I personaggi prendono spunto dal reale, come l’eroina Olympia de Gouges e la sua “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina”, o come i poeti ottocenteschi J. Keats e P.B. Shelley. Le quattro coppie sono altrettanti quadri di Infinito, perché in ognuna si percepisce quell’infinità di diramazioni che ogni vita incontra interagendo con altre vite.

E allora, terminando la lettura di questo libro, che ho trovato molto bello e davvero cinematografico, ho chiesto a me stessa, perché il lieto fine? Quante scelte possibili aveva l’autrice (infinite forse?), una per ogni parola che avrebbe cambiato di poco gli eventi. E mi sono immedesimata con la scrittrice, oltre che con i personaggi, con le sue infinite scelte, decisioni, nel comporre questo romanzo, che attraversa quattro secoli. Perché è vero che alla fine ci si sente come se la storia fosse una sola, come se gli Otto personaggi fossero in realtà due e le quattro coppie una. Oppure come se tutti e Otto fossero in realtà una persona sola, con infinite possibilità di orientare la vita in ogni istante. È questo credo il senso del ‘Tutti siamo tutti’, possiamo esserlo ora, nel passato, nel futuro, scegliendo, decidendo, quale passo muovere, quale causa mettere.

Questo romanzo mi ha condotta, forse più di altri, nel lavoro di chi scrive, nella consapevolezza del coraggio che occorre quando si stendono parole su carta a raccontare la vita. È un coraggio strettamente collegato alla capacità di decidere, di determinare, ogni più piccolo dettaglio necessario alla storia e quindi al lettore. E non solo i dettagli aggettivanti, descriventi, che riguardano le scene, gli eventi, il perché, il chi, il come, il dove, il quando. Anche quelle scelte come quale persona usare per scrivere, o come strutturare i dialoghi per esempio. I dialoghi appunto, in questo romanzo li visualizzo come una una linea volutamente ininterrotta, piuttosto che vettori dal punto e a capo e dal capo al punto. E questa modalità crea una certa confusione in chi legge, che, a ogni passaggio di frase, deve chiedersi chi stia davvero parlando, quale dei due personaggi direbbe quelle parole. La risposta è ovvia, ma non banale, perché c’è sempre un retro pensiero che insinua la possibilità opposta, scambia le parti, sceglie, decide il contrario e tutto funziona, nel gioco in cui tutti siamo tutti. E allora ci si chiede, perché?

Perché aver scelto quella frase, quella parole in fila, in quel modo? La risposta credo sia che quella frase, proprio quella, fosse la più vera, questo sperimenta chi scrive, e quindi chi legge, nel calarsi dentro i quattro mondi creati dall’autrice. Perché è così che mi è successo leggendo, mi sono calata, completamente, a occhi aperti e orecchie tese all’ascolto, un po’ come al cinema. Sono diventata testimone del terrore nella Parigi rivoluzionaria, delle degenerazioni romantiche ottocentesche attorno alla parola libertà, degli orrori banali del male, nel senso definito da Hannah Arendt, una banalità che ha reso persone normali complici di terribili azioni facendole sentire non responsabili delle stesse azioni, e infine della futilità della nostra epoca, volta alla ricerca di senso di sé in superficie, nel solo apparire, finendo per essere vuoti, o meglio sentirsi vuoti, come per esempio quando ci si ammala di una malattia mentale come la depressione.

È da questo tempo quasi presente, che sta attraversando anche me, che sono arrivata al senso del lieto fine, al perché del lieto fine. Era tutto lì, nel concetto di Infinito, a portata di mano, in quell’inseguire con la penna persone e vite che potrebbero essere la nostra. Era in quel notare, annotare dentro di noi, la spinta vitale, la forza della vita che ci determina, ci offre una possibilità, in ogni istante, di compiere proprio quel passo deciso, qualcuno direbbe saggio, qualcun altro consapevole, qualcun altro ancora illuminato, le cui conseguenze saranno con certezza il lieto fine. Se non per noi, per qualcun altro, che in fondo poi è la stessa cosa.