Koyaanisqatsi

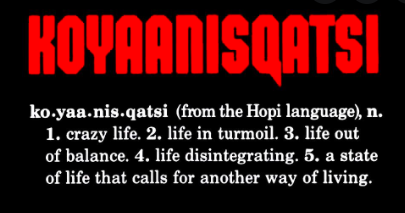

Vita fuori dall’equilibrio. In una sola parola Koyaanisqatsi, una parola in lingua Hopi, dalle radici uto-azteche, parlata da qualche migliaio di persone in Arizona. L’ho ascoltata durante un concerto, cantata, evocata, recitata da una voce di basso dal timbro cavernicolo, accompagnata dalla musica dell’orchestra di archi, ottoni, tastiera, sassofono e coro dell’Accademia di Santa Cecilia. Il Philip Glass Ensamble, diretto da Michael Riesman, accompagnava dal vivo la proiezione del film “Koyaanisqatsi (Life out of balance)”, regia di Godfrey Reggio, e fotografia di Ron Fricke. Era un concerto ma era anche un film, come ai tempi del muto, quando alle immagini sul grande schermo si accompagnava la musica dal vivo di un pianoforte, o di un ensamble, o di un’intera orchestra. Il film, del 1982, era nel cartellone dell’Auditorium di Roma, un evento speciale che mi ha permesso di scoprire un capolavoro musicale e cinematografico.

Koyaanisqatsi ha in sé il senso dell’era antropica. L’era cominciata dall’evoluzione della nostra specie umana sul pianeta terra, o meglio dal momento in cui la nostra specie ha trovato il modo di diventare stanziale, inventando l’agricoltura, circa diecimila anni fa. Da allora, da quel bisogno di stasi, di radici, di crescita, di aumento senza limiti di bisogni non di primaria importanza, da quella tendenza, inizialmente solo una piccola variazione di esigenze di vita, rispetto alle altre specie che popolano la terra tutta, è iniziato un cammino fondato sulla possibilità di poter contare sulle risorse infinite di un pianeta che purtroppo infinito non è, né in termini di spazio né forse di tempo.

Un errore piccolo nella valutazione delle condizioni iniziali e l’evoluzione della vita ha preso una direzione che, da un equilibrio possibile, ci ha portati a toccare con mano il senso di Koyaanisqatsi. La rappresentazione di questa transizione dall’equilibrio all’assenza di equilibrio, nel progetto originale del regista Reggio, che coinvolse Philip Glass, sta nel mettere a confronto il mondo dei nativi americani Hopi in Arizona, con il mondo contemporaneo delle metropoli, dell’umanità in continuo movimento, dell’industrializzazione, delle guerre, di un vortice tendente al disordine sempre più caotico. Eppure le origini sono in quell’antico equilibrio, che traspare dai graffiti di arte rupestre in apertura del film (incisioni primitive trovate nell’Horseshoe canyon in Utah) e dalle immagini di una natura sconfinata e incontaminata come quella dei Canyon statunitensi e del deserto dell’Arizona. L’idea è che quel mondo, quello dei nativi americani, o di qualsiasi popolazione precedente all’era dell’agricoltura intensiva prima e dell’industrializzazione poi, era un mondo dotato di un equilibrio, seppure instabile, mentre oggi il logorio della vita moderna ci ha portati a un mondo totalmente fuori dall’equilibrio.

Philip Glass, quando il regista gli propose di comporre le musiche per questo film visionario, disse che aveva due opzioni, o scrivere un commento al film o scrivere una musica come il film, una colonna sonora corrispondente a come era stato girato il film. Così il film è diventato un concerto e il concerto composto da Philip Glass è un film. Sono ancora avvolta, immersa, nelle immagini vertiginose e nei suoni che le hanno accompagnate, nelle suggestioni provocate in me dal contrasto stridente tra stati di equilibrio e di perdita di equilibrio, tra cause originarie ed effetti che arrivano alle conseguenze più drammatiche. Era il 1982, ma nulla appare diverso oggi e quella parola così attuale, unita alle immagini, alla musica, suona come un monito, un avvertimento, una predizione, una profezia, una condanna autoinflitta dal nostro procedere creando bisogni di ciò che è inessenziale.

In questi stessi giorni si chiude la Coop26. Il tema dell’equilibrio del pianeta è al centro, così come quello dei sistemi fuori dall’equilibrio, la possibilità di studiarne l’evoluzione, di predirne gli stati, di contrastare le conseguenze più devastanti delle nostre azioni passate sul futuro di una vita sempre più in bilico. Risuonano con le immagini di Koyaanisqatsi le parole di Greta Thunberg: “Non è un segreto che la COP26 sia un fallimento. Non possiamo uscire dalla crisi climatica utilizzando gli stessi mezzi che l’hanno creata. E sempre più persone lo stanno capendo. Molti si chiedono cosa serve per far svegliare chi detiene il potere. Ma diciamola tutta: loro sono già svegli. Sanno esattamente quello che stanno facendo. Sanno esattamente quali sacrifici stanno facendo in termini di prezzo e valore per poter mantenere le cose come stanno. I leader non stanno facendo nulla, stanno solamente creando scappatoie, e plasmando impalcature di cui loro possono beneficiare, per poter continuare a guadagnare da questo sistema distruttivo. E’ un’azione volontaria quella di continuare a sfruttare le persone e la natura, e la distruzione delle condizioni future. La COP26 è diventato un evento di relazioni pubbliche in cui i leader possono dare i loro magnifici discorsi e annunciare le loro belle promesse, mentre dietro le quinte, i governi continuano a rifiutare ogni tipo di azione climatica drastica. È diventato un “greenwash” festival, una due settimane di celebrazione del business-as-usual e di “bla bla bla”. Le persone più colpite non vengono ascoltate. E le voci delle generazioni di domani sono state annacquate dal greenwashing e dalle loro parole vuote. Ma noi sappiamo che il nostro re è nudo”. Risuona con la parola Koyaanisqatsi, l’urlo di Greta e dei giovani di Friday for future.

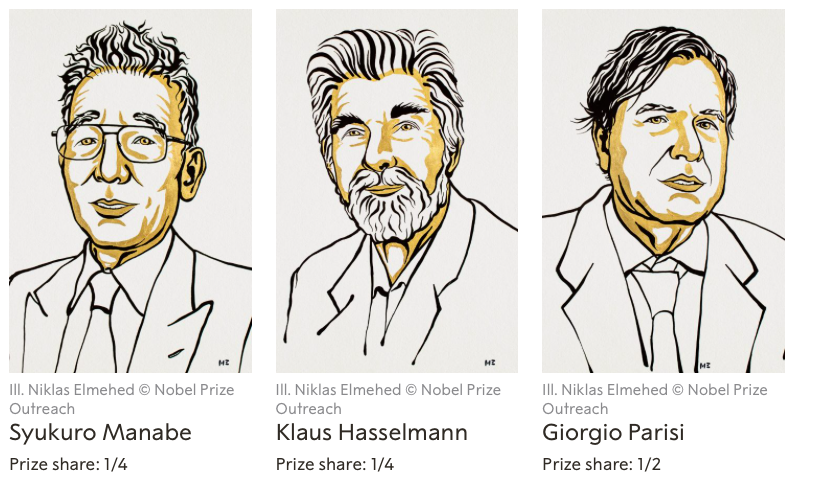

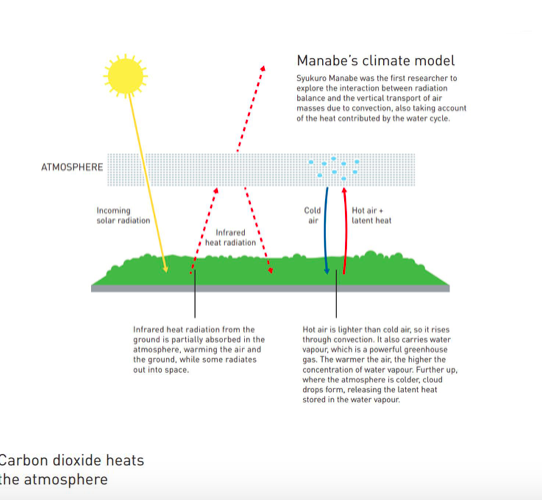

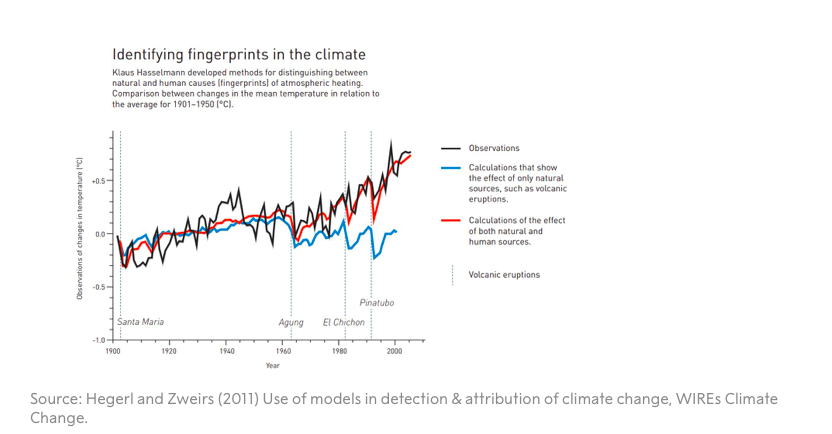

L’unico conforto, l’unico barlume di speranza, in questo autunno della nostra specie, proviene, ancora una volta, dalla scienza di base, dalla fisica. E forse, mi viene da aggiungere, dalla poesia. Mai come quest’anno il Premio Nobel alla Fisica, assegnato il 5 ottobre 2021 al fisico di Roma Giorgio Parisi e ai due scienziati, Syukuro Manabe e Klauss Hasselmann, ha centrato un tema imprescindibile per la nostra stessa sopravvivenza. Quello di una ricerca di base che si lega allo studio dei cambiamenti climatici, alle ricerche che hanno dimostrato in maniera inoppugnabile quanto l’innalzamento della temperatura media terrestre sia una conseguenza diretta dell’aumento di CO2 in atmosfera.

L’Italia è tornata così al centro della ricerca scientifica, grazie al lavoro di un fisico d’eccellenza della scuola romana, radicata profondamente nella storia della facoltà di fisica della Sapienza di Roma. Parisi si dichiara prima di tutto allievo di Nicola Cabibbo, dicendo che non avrebbe potuto ottenere questo riconoscimento se non si fosse appoggiato sulle spalle di giganti. Il suo discorso, nell’Aula Magna della Sapienza di Roma, è stato un manifesto di umiltà e di dedizione alla ricerca, la sua intera vita dedicata all’esplorazione dei sistemi lontani dall’equilibrio, dei sistemi disordinati, dei sistemi complessi.

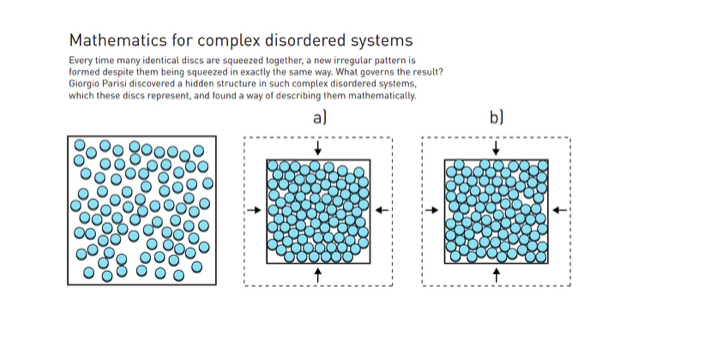

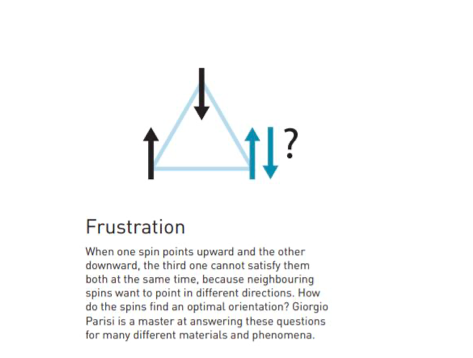

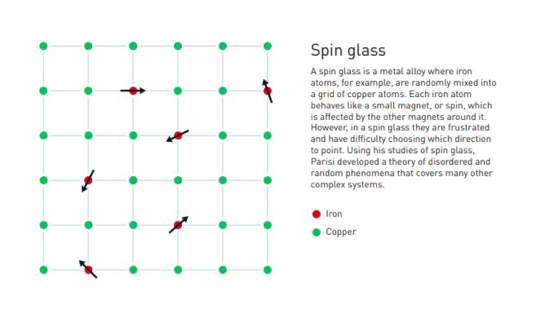

Parisi si è occupato di sistemi complessi. E questa è la definizione più generale possibile delle sue ricerche. Si è occupato di sistemi complessi tendenti al disordine. E di capire se nell’evoluzione verso il disordine, a partire da una condizione di equilibrio, si possono individuare degli stati di equilibrio, delle strutture prevedibili. Lo ha fatto creando modelli matematici nel campo della meccanica statistica. E studiando il vetro. Cioè una sostanza che non fonde a una determinata temperatura trasformandosi in liquido, ma assume una forma malleabile, disordinata, le cui proprietà sono interessanti, perché utili a studiare altri sistemi più macroscopici, come per esempio il clima sul nostro pianeta. I modelli matematici elaborati da Parisi hanno a che fare con sistemi cosiddetti frustrati. Studiano come si organizzano per esempio alcune particelle in strutture prevedibili e riproducibili attraverso una simulazione, quando ci sono delle condizioni energetiche che impediscono certe configurazioni.

D’altra parte, l’articolo scientifico che spiega le motivazioni di questo Premio Nobel, intitolato “For groundbreaking contributions to our understanding of complex Physical Systems”, contiene un paragrafo che vorrei imparare a memoria e far imparare a memoria: “We recognise that scientists understand that no single prediction of anything can be taken as unassailable truth, and that without understanding the origins of variability we cannot understand the behavior of any system”. “Riconosciamo che gli scienziati comprendono che nessuna predizione presa singolarmente (o singola) può essere considerata una verità inattaccabile, e che senza comprendere l’origine della variabilità (vedi della tendenza al disordine o all’ordine) non possiamo comprendere a fondo il comportamento di nessun sistema”.

In parole povere, in qualsiasi campo, se trascuriamo e non consideriamo il disordine, ogni modello di evoluzione di qualsiasi sistema è fallibile. Ecco, Parisi ha dedicato la sua vita a studiare il disordine. E questo mi fa tornare alla parola Koyaanisqatsi, a un film concerto che è una poesia senza parole, un poema fatto di immagini e musica. Leggendo le motivazioni di questo Nobel, andando a ritrovare di cosa si è occupato Parisi in tutta la sua vita, ho sentito forte il richiamo della poesia, l’analogia tra la fisica e la poesia, e una sorta di nuova prospettiva sulla vita umana, ogni singola vita, così frammentata. Ho pensato che dal magma del disordine dell’esperienza umana, il poeta si concentra sul disordine e grazie alle costrizioni, alle condizioni (o frustrazioni) imposte dalla forma poetica stessa, è in grado di creare un modello, che prescinde dalla singola esperienza umana e ne accomuna il disordine a tutte. Non solo questo. La poesia è una finestra che affaccia sul disordine interno all’animo umano. Una possibilità di trovare stati di equilibrio nel disequilibrio che è l’evoluzione di ogni vita. Una prospettiva limpida, capace di illuminare zone oscure, profondamente buie.

Ho provato un’immensa gratitudine pensando all’analogia tra la fisica e la poesia. Forse anche perché ho sentito, come spesso sento negli ultimi anni, una sorta di balsamo sulla ferita della mia frattura interna, quella iniziata negli anni della mia formazione, dall’aver fatto una scelta di campo, la scienza invece della letteratura, come se esistessero davvero due culture. Solo dentro di me, evidentemente, esiste questa frattura, che, passo dopo passo, parola scritta dopo parola scritta, sento ricucirsi e provo a ricucire attorno a me, un equilibrio dopo l’altro, attraversando il disintegrarsi della vita, il Koyaanisqatsi.

Marta è meraviglioso questo tuo pezzo. Grazie.