Bottoni

Fin da piccola ho un sogno ricorrente, che torna sotto forma di un incubo se ho la febbre, se sono malata: conto bottoni, tanti, troppi, un infinito elevato a potenza, di oggetti piccoli, rotondi, due buchi o quattro, mentre una voce, quella voce fredda e metallica, come una lama affilata, quella voce non smette di torturarmi, trapanarmi l’orecchio, le cellule tutte, e io resto immobile, congelata, senza respiro, così nessuno mi sente, mi vede. Ho una sola strategia per mettere a tacere la voce. Appuntare bottoni, nella forma di parole catturate senza una logica apparente. Cucire i bottoni che conto, utilizzando il mio filo fatto di inchiostro, un pò come ho visto fare da un sarto che ho incontrato per caso e non vorrei sia dimenticato.

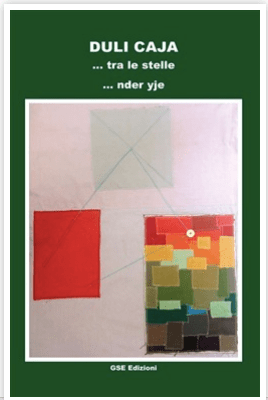

Lui si chiama Duli Caja e oggi ho scoperto che la sua arte non riguarda solo intessere bottoni in arazzi che rappresentino la vita, ma scrivere versi, che si possono trovare nel suo testo di poesie intitolato “… tra le stelle”, CSE Edizioni.

L’ho conosciuto qualche anno fa. Ero seduta in un locale di nome Fabrica, a Roma, sola davanti a un caffè. E, alzando lo sguardo dal liquido nero, lo avevo posato sulle pareti di un locale in penombra, seppure di mattina, dove erano appesi arazzi intessuti di bottoni. Come tessere di un mosaico, bottoni di colori e dimensioni diverse, rappresentavano da quelle pareti un mare, un volto, i passeggeri di una nave, migranti in fuga da guerre e povertà. E l’artista non era distante dalle sue opere, la sua sartoria e la sua vetrina allestita a pochi passi dal locale dove mi trovavo. Duli Caja è un sarto albanese, arrivato in Italia negli anni Novanta, su una delle navi di migranti, che ha rappresentato in un’opera fitta di bottoni intitolata “Esodo”. L’arazzo, realizzato con scampoli di tessuto colorato e composto da circa diciottomila bottoncini cuciti sulla stoffa, tante furono le persone presenti sulla nave Vlora nell’Agosto 1991, racconta il dolore di quella disperata migrazione per mare e rimanda alle guerre fratricide nei Balcani, dalle quali si voleva fuggire, cucendo in un’unica tela i colori scuri della sofferenza e quelli chiari dell’attesa. Attesa di una reazione di solidarietà e fratellanza da parte di chi stava al di qua dell’Adriatico. Sono tornata varie volte da Fabrica, seduta sotto la nave piena di bottoni, per scoprire un giorno che l’opera era salpata per altri lidi. Oggi però è tornata alla base, dopo essere stata esposta a Bari in una mostra intitolata “Per mare. Approdi e naufragi”, che rifletteva sul tema dell’accoglienza, così impellente oggi come allora.

L’artista, cucendo le sue opere d’arte, ci offre un modo di risolvere un compito insostenibile, trasformare un’ossessione in arte. E così facendo trasforma l’espressione “attaccare bottone” in un gesto artistico, di colui che usa quell’oggetto nelle sue infinite variazioni, come colore sulla tela, e sceglie il silenzio, perché le parole non servono e anzi spesso ingannano, nascondendo con il loro rumore il pensiero reale e l’intenzione sommersa. “Attaccare bottone” non è peccato, se l’azione è intesa in senso letterale. È il gesto preciso di una mano d’artista, di un sarto migrante che vuole raccontare la sua storia e quella di chi come lui è in viaggio, in cerca, e si perde in luoghi che spesso non lo accolgono ma dove si adatta a vivere nonostante… Nonostante la perdita, la solitudine, l’incomprensione, il sentirsi privo di quelle radici di appartenenza che, una volta recise, sono difficili da ricreare. E allora si diventa persone “abbottonate” o al contrario sempre pronte ad “attaccare bottone”, o come me entrambe le cose. Perché si può anche attaccare bottone facilmente, ma quell’ultimo corpetto, quello che scherma il nostro profondo nucleo, quello resta quasi sempre abbottonato e protetto.

A meno che non si impari ad essere sarti della propria anima e non si incontri la persona giusta che riesce a penetrare quello strato e con la quale non ha senso rimanere abbottonati, perché allora, quando si verifica quell’incontro, attaccare bottone è naturale, grazie al filo che passa e attraversa il buco e poi la stoffa e rientra dalla stoffa in un altro buco, questa volta in senso contrario, e così via cambiando verso, in modo da creare un contatto permanente tra il bottone e il suo posto nella stoffa, così che la collocazione sia precisa, come nel quadro del sarto migrante o in una giacca di sua finitura, dove il bottone trova una sua dignità, un suo posto nel mondo. Quando questo accade, la conversazione è un dialogo che evolve, uno scambio che avvicina, non uno sterile parlarsi che allontana.

Decenni fa, ero un’altra persona, molto giovane e molto più inconsapevole di quanto non lo sia ora, mi capitò di incontrare un fabbricante di bottoni. Lui non era un artista, anche se voleva sembrarlo. Era un ragazzo moro, riccio, dagli occhi nerissimi e la pelle latina, che rendeva il suo aspetto tenebroso. Il suo fascino apparente aveva rapito il mio sguardo, su una terrazza di Città del Messico e un suo bacio mi aveva offerto l’illusione di un’intimità che non si sarebbe mai realizzata. Più che la notte nudi nel suo grande letto, più che l’atto troppo veloce del fare l’amore, ricordo il risveglio tra le lenzuola bianche, il silenzio, la sua assenza, e ovunque scatole di bottoni, piccoli oggetti apparentemente uguali ma ognuno insostituibile. “Posso scegliere qualche bottone?” gli avevo chiesto, mentre lo raggiungevo in cucina dove lo sentivo preparare il caffè. E al suo assenso mi ero riempita le tasche, perché uno tirava l’altro, come i baci con un ragazzo appena conosciuto, che non mi aveva dato accesso alla sua anima ma solo al suo corpo. La mattina era rimasta sterile, trascorsa insieme ma distanti, su una imbarcazione che attraversava i canali di Xochimilco. Muti, su una barca tra le tante, eravamo due esseri vicinissimi ma estranei, e ci eravamo salutati all’approdo, io con le tasche piene di bottoni, da attaccare chissà dove, chissà quando. Forse in un mio vecchio racconto, nel quale tentavo di aggrapparmi a ciò che non era stato e ricordarlo come se lo avessi vissuto. Ma su quel racconto sorvolo, non merita una rilettura se non per essere forse riscritto. Invece vorrei dedicare alcuni versi in risposta alle poesie di Caja. Sono emersi tempo fa dal mio inconscio, che continua a portare a galla bottoni, non solo da contare, ma più che altro da collocare, cucire, ricordare, mettere a posto.

L’anima dei bottoni (di Marta Cerù)

Trovo tutto a posto

in un cassetto vuoto.

Quello che era si è perso,

in un ordine

che ferma

l’aria e il tempo,

in quell’attimo prima dell’azione,

alla quale una reazione si oppone.

Come è nella natura delle forze,

nella legge di chi legge e si trasforma.

Eppure non risponde,

per non contare

i bottoni del tempo,

che, attraversando asole,

fermano ogni istante

in una nicchia.

Lì si rifugia l’anima,

per non essere dispersa,

spaiata,

in una scatola chiusa sottoterra,

vuota come un cassetto

dove tutto è a posto.

Le tue parole mi hanno circondato il corpo e mi hanno provocato una dolce melanconia. Sentire i tuoi emozioni mi rende felice e fanno aumentare il battito del mio cuore , basta uma voce come la tua per capire l’effetto del mio arte, utilità di miei quadri. Grazie

Abbraccio Duli Caja

Thank you!!1