Pecora

Brucia la Pecora Elettrica.

Per la seconda volta in sei mesi.

Una libreria indipendente romana, nel quartiere di Centocelle, viene data alle fiamme.

Viene uccisa la speranza di chi aveva deciso di reagire al primo attacco, al primo rogo, quello appiccato da ignoti nella data simbolica del 25 aprile, giorno della Liberazione d’Italia dal fascismo.

Dopo la manifestazione di solidarietà, nata spontanea nel quartiere, decido di andare a esprimere il mio cordoglio alle persone che avevano creato un presidio importante in un quartiere che conosco appena. Mentre raggiungo Via delle Palme, dalla Fermata della Metro C Gardenie, penso alla mia infanzia. Non sono di Roma. I miei genitori lo erano ma io ci sono solo nata. E allora i miei si erano trasferiti già ad Aprilia, dove era il lavoro di mio padre. Negli anni Settanta, Aprilia era una comunità dormitorio. Era cresciuta all’ombra di Latina, comune dell’Agro Pontino bonificato all’epoca di Mussolini. Ci abitavano immigrati arrivati dal Veneto, dall’Emilia Romagna, agricoltori e poi operai. Le fabbriche si erano sviluppate nel dopoguerra, in quella terra di pionieri, la Palmolive, la Buitoni, la Simmenthal, la Findus, ciminiere che esalavano odori a volte nauseabondi. E noi vivevamo sotto quel cielo, una famiglia in costruzione. Mio padre era imprenditore. La sua era una fabbrica di polistirolo. Mia madre studiava per laurearsi in lettere e intanto diventava madre, una, due, tre volte, diventava insegnante, poi ancora madre, di quattro, di cinque. La nostra famiglia cresceva e così altre famiglie, le scuole si popolavano di nuovi alunni e la popolazione cresceva mentre arrivavano gli anni Ottanta.

Le nostre aree gioco, oltre ai parcheggi dei primi supermercati, erano gli scavi nati a fondare palazzi mai costruiti. Quelle aree verdi erano il nostro parco. Dove cercavamo girini tra le pozzanghere. O ci dividevamo in bande per giochi di guardia e ladri. C’era un solo cinema/teatro, l’Europa, più spesso occupato dalle locandine porno, che da film non vietati ai minori. E poi un altro ‘cinemino’, il Pidocchietto, che la domenica passava film western, o pellicole con Bud Spencer e Terence Hill. Qualche volta il cinema Europa diventava teatro. E allora arrivava uno spettacolo di Pirandello, o di Goldoni, con una compagnia romana, o un’opera lirica. Quelli erano eventi rari e preziosi. Gli attori dal vivo sulla scena. La musica di Tosca, la scenografia di Castel Sant’Angelo, che al mio sguardo sembrava un vero castello. Per il resto, i negozi che ricordo sono due, il bazar che vendeva oggetti indiani o africani e la libreria di Ninetta. Questa era la meta scolastica dove trovare quaderni, penne, libri di scuola, ma anche libri di lettura. A casa ne avevamo, eravamo fortunati, e a scuola c’era la biblioteca di classe. Ma la libreria era un’altra cosa. C’era la scelta delle nuove uscite, ogni tanto. Non c’erano pecore ad Aprilia, un insediamento che oggi potrebbe essere un quartiere romano di periferia. L’agricoltura era poco fuori dal centro abitato, e così gli allevamenti. Era la tipica città industriale che assomigliava alle descrizioni di Italo Calvino e del suo “Marcovaldo”.

Quando lo leggevo, frequentavo la scuola media, non ci trovavo nulla di strano. La città di “Marcovaldo” era lo specchio della mia città. Dove i negozi erano pochi, poche le cose, gli oggetti, pochi i programmi in televisione. E i libri erano tenuti bene. Erano un bene prezioso, come le enciclopedie: “I Quindici” per i giovanissimi e la “Treccani” per tutti. Gli incendi dei libri allora erano protagonisti di racconti drammatici, ancora vividi nella memoria di chi aveva vissuto la guerra e poteva raccontarla. Oppure riguardavano romanzi di fantascienza, come “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, nell’edizione Urania.

L’Italia si stava ricostruendo, l’economia fioriva. Le speranze erano alte, per la migliore umanità che aveva messo a tacere la peggiore. Per sempre, si pensava. Per sempre, nell’idea di un sempre come sogno di un futuro che quando arriva è passato e va sostituito con il surrogato del sogno, spesso anche la sua negazione purtroppo.

E così, anni dopo, mentre mi aggiro per le strade di Centocelle e vedo palazzine che mi ricordano l’Aprilia di un tempo, mi saltano agli occhi i graffiti, ovunque ci sia un muro libero ad altezza d’uomo, scritte offensive o di marchio fascista, come se il passato fosse adesso, e la storia possa essere cancellata e riscritta. Ho la sensazione di tristezza che accompagna il passo quando ti rechi a un funerale. Sai che lo fai per i vivi rimasti soli, non certo per i morti ormai liberi dalla sofferenza. E pensi che il tuo abbraccio potrà essere consolatorio, anche se sai che nessun abbraccio assomiglia a quello di chi ci ha lasciati, quello di chi ci mancherà per sempre.

Mi avvicino alle poche persone di fronte alla saracinesca annerita dal fumo. C’è una pecora bianca, sul lato sinistro. E in basso un libro appoggiato come un fiore su una tomba. Sta sulla saracinesca abbassata, dove le fiamme hanno lasciato l’impronta scura, il punto finale di una frase che avrebbe dovuto riprendere a capo. Invece no. I proprietari della libreria, come Danilo Ruggeri, sono distrutti, mi racconta la loro collaboratrice, Greta, che avrebbe dovuto iniziare a lavorare il giorno della riapertura, da tirocinante, per sei mesi. Il nome l’accomuna alla paladina della lotta in difesa dell’ambiente, la giovane Greta Thunberg. E anche in lei percepisco quel coraggio, quella determinazione. Ha studiato e lavorato come attrice, siede sullo scalino davanti alla saracinesca, parla con chi viene in pellegrinaggio, sfoga la sua impotenza e allo stesso tempo lascia intravedere di quanta forza sia capace. “C’è un buio che avanza, che fa comodo a qualcuno, in questo quartiere. Da tempo i lampioni rimangono spenti di notte. La libreria era un faro, aperta fino a mezzanotte, emanava una luce che dava fastidio a chi del buio ha fatto il suo regno”, testimonia a chi le fa domande. “Ora tocca alle istituzioni riaccendere le speranze. Non ce la possiamo fare da soli”. Le parole di Greta sono un appello che non può rimanere inascoltato.

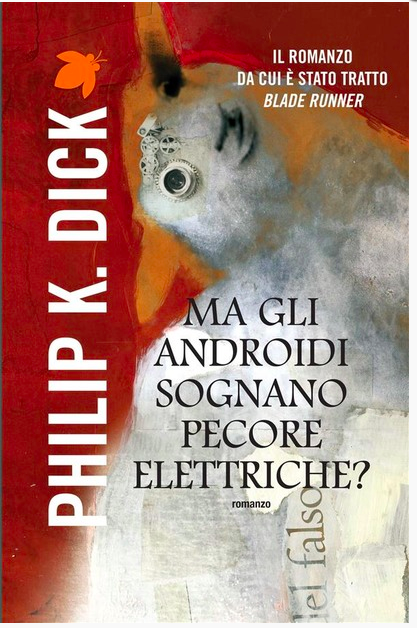

La Pecora Elettrica è ispirata al titolo del romanzo di fantascienza di Philip K. Dick “Do Androids Dream of Electric Sheep?” (tradotto in italiano letteralmente “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” per la casa editrice Fanucci; oppure meno letteralmente “Il cacciatore di androidi” o infine “Blade Runner”, dal celebre film di Ridley Scott che ne è stato tratto). La storia, resa celebre dal film, è quella di un mondo post atomico, nel quale convivono umani e androidi, in un’atmosfera oscura, dominata dalla palta, la polvere, la melma che invade e ricopre tutto. La riflessione di fondo riguarda le differenze tra esseri umani e androidi. Da qui, il titolo, sulla possibilità o meno che gli androidi sognino. E se sognassero, cosa sognerebbero? Il racconto inizia così: “Una gioviale scossetta elettrica, trasmessa dalla sveglia automatica incorporata nel modulatore d’umore che si trovava vicino al letto, destò Rick Deckard.” e questa frase connotava l’identità della libreria di Centocelle.

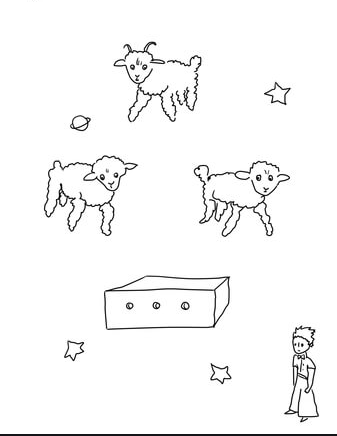

Mentre assisto al sogno spezzato di una libreria indipendente mi viene in mente un’altra pecora, quella che compare nella storia del “Piccolo Principe” (Newton Compton Editori), che chiede all’adulto narrante, un pilota atterrato nel deserto per un’avaria al motore del suo aereo, ‘Mi disegni una pecora?’ L’aviatore in panne non ha una buona mano artistica e così dopo vari tentativi disegna una scatola chiusa. Il disegno è l’incipit per una storia sull’amicizia, sull’essere umani, sulle varie degenerazioni del diventare adulti e sulla cura delle relazioni, una storia che ha formato generazioni di sognatori e sognatrici come me. Scrive Antoine de Saint-Exupéry:

“Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte, dormii sulla sabbia, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all’oceano, su una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all’alba da una strana vocetta: ‘Mi disegni, per favore, una pecora?’

‘Cosa?’

‘Disegnami una pecora’.

Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. (…)

Ora guardavo fisso l’improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall’orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a mille miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi fava l’impressione di un bambino sperduto nel deserto, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare gli domandai: ‘Ma che cosa fai qui?’

Come tutta risposta, egli ripeté lentamente come si trattasse di cosa di molta importanza:

‘Per piacere, disegnami una pecora!’

Quando un mistero e così sovraccarico, non si osa disubbidire. (…) Feci il disegno.

Lo guardò attentamente, e poi disse: ‘No! Questa pecora e malaticcia. Fammene un’altra’.

Feci un altro disegno.

Il mio amico mi sorrise gentilmente, con indulgenza. ‘Lo puoi vedere da te’, disse, ‘che questa non e una pecora. È un ariete. Ha le corna’. Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i tre precedenti.’Questa e troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo’.

Questa volta la mia pazienza era esaurita, avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno. E tirai fuori questa spiegazione: ‘Questa e soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro’. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi:

‘Questo e proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d’erba?’

‘Perché?’

“Perché dove vivo io, tutto e molto piccolo!”

‘Ci sarà certamente abbastanza erba per lei, è molto piccola la pecora che ti ho data’.

Si chinò sul disegno:

‘Non così piccola che – oh guarda! – si e messa a dormire…’

E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe.”

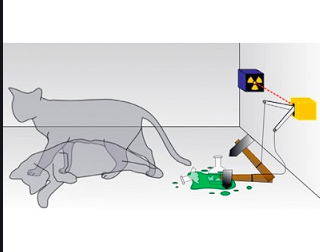

La scatola per la pecora del Piccolo Principe mi fa pensare a un’altra scatola, quella in cui c’è un gatto, parte dell’esperimento mentale che porta a un paradosso, diventato famoso con il nome del suo ideatore e fisico Erwin Schröedinger. L’ambito è quello della meccanica quantistica, cioè quello delle leggi che riguardano il mondo microscopico delle particelle, e le equazioni per descriverle. Prendo ad esempio gli elettroni. Secondo la meccanica quantistica, non è possibile predire il risultato esatto se dobbiamo misurare la posizione di un elettrone, ma solo le probabilità che essa possa assumere particolari valori. Gli elettroni e gli oggetti quantistici in generale, vivono quindi in una nube d’incertezza, che in matematica viene chiamata ‘funzione d’onda’, la cui forma in continuo cambiamento assomiglia a un’onda del mare. Ma quando un osservatore compie l’atto di misurare la posizione di un elettrone, si ottiene sempre un valore preciso. E questo, nell’interpretazione teorica che viene chiamata di Copenaghen, data dai fisici Niels Bohr e Werner Heisenberg negli anni venti del Novecento, si spiega dicendo che l’atto di osservare un sistema quantistico fa ‘collassare’ la funzione d’onda da una curva diffusa a un singolo punto di dati.

Schrödinger ideò un esperimento mentale. In una scatola ci sono il gatto e un congegno, che libera un veleno solo quando avviene un decadimento atomico. Il decadimento è legato alle leggi del mondo microscopico, non possiamo sapere quando avverrà, quindi anche il gatto nella scatola è in una sovrapposizione di stati e non possiamo sapere se è vivo o morto. L’atto stesso dell’osservatore che apre la scatola farà ‘collassare’ il gatto in uno stato o nell’altro. L’esperimento è solo mentale ma mette in luce il paradosso di non poter estendere le regole che regolano il mondo microscopico a quello che si osserva nel macroscopico. Ovvero, nel caso di particelle possiamo parlare di sovrapposizione di stati, ma non ha senso applicare questo concetto a un gatto chiuso in una scatola e pensarlo come sovrapposizione di stati in cui il gatto sarebbe vivo e morto allo stesso tempo.

Ritorno alla Pecora Elettrica. Data alle fiamme con evidente intento doloso e intimidatorio verso le idee che rappresenta e le azioni volte a propagare queste idee. Non ero mai stata in questa libreria e non avrò più occasione di andarci e vederla viva, un punto di riferimento reale e tangibile per le persone che nel quartiere di Centocelle la frequentavano e ne percepivano l’intento illuminato. In questi mesi, in cui i proprietari avevano trovato le forze personali ed economiche per riaprirla, dopo il primo attentato e incendio del 25 aprile, la libreria era in una scatola. Molti aspettavano la sua riapertura, il suo ritorno in vita. Non credevano che potesse morire una seconda volta, uccisa da coloro che vogliono quartieri bui, dove agire indisturbati nell’illegalità. Coloro che si servono del buio reale per oscurare la luce delle idee, quelle che si formano e si propagano anche attraverso i libri, quelle che aiutano a crearsi un pensiero indipendente, a illuminarsi, a diventare menti libere da condizionamenti e manipolazioni del pensiero. Libere da interessi criminali, che denigrano i libri e la cultura, per esercitare i propri personali poteri. Poteri derivanti dallo spaccio di droga per esempio. Perché di questo si tratta, di un mercato in mano a trafficanti che marcano il territorio e finiscono per impossessarsene.

L’incendio della libreria, per la seconda volta in sei mesi, avviene in una settimana nella quale in Italia succede un altro fatto inquietante, indice dei tempi oscuri che stiamo attraversando. La senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e testimone vivente dell’orrore dei campi di sterminio nazisti, colei che all‘età di 89 anni si è fatta carico di promuovere l’istituzione della “Commissione Segre”, allo scopo di contrastare l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo e l’istigazione all’odio e alla violenza, viene messa sotto scorta, perché sia protetta dalle minacce e dagli attacchi di odio contro gli ebrei. Come è possibile? In che epoca viviamo? Come può trovare spazio l’odio diffuso che si respira oggi in Italia? I libri sono indispensabili per leggere anche questa realtà. Sono delle lenti imprescindibili. Nel mondo macroscopico che è l’Italia di questi giorni, una libreria è morta. È indubbio. Ma le idee che conteneva sono vive nelle persone che continuano a difenderle ogni giorno. Come Greta e coloro che si stanno rialzando dalle macerie di un sogno infranto. Come le cinquemila persone che, sotto la pioggia di novembre, sono andate a sostenere Liliana Segre, manifestandole solidarietà dicendo: “La tua scorta siamo noi”. Come tante persone sconosciute, che difendono il valore dei libri e dei sogni. Se fossimo particelle, ognuno di noi sarebbe in una sovrapposizione di stati. Le interazioni farebbero collassare in uno dei tanti stati possibili, in una posizione, con una data energia. Da esseri umani possiamo scegliere, decidere quale tipo di interazione avere con i nostri simili. Possiamo decidere, scegliere, di non farci contagiare dall’odio, di prendere posizione contro chi brucia i libri, contro chi propaga idee che vanno contro la nostra stessa Costituzione, nascondendosi dietro lo schermo della libertà di espressione. Possiamo scegliere di essere la scorta di Liliana Segre, disarmandoci del pregiudizio e armandoci dei libri e delle parole di chi come lei ha raccontato la Shoah. Di chi come lei riesce a trasmettere la parte più luminosa dell’essere umani e la trova anche nella peggiore e più inumana delle condizioni. Come ha raccontato lei stessa, testimoniando lo scambio di parole in latino con una ragazza sconosciuta che non parlava l’italiano, a illuminare la sofferenza di trovarsi nude, rasate, vicine ed entrambe umiliate e offese, ma capaci di entrare in relazione ed essere luce una per l’altra.

Dopo il voto al Senato sulla “Commissione Segre”,Liliana Segre ha risposto a chi nell’opposizione l’ha accusata di non occuparsi di patria e famiglia, con un estratto della sua testimonianza dal lager di Auschwitz-Birkenau:

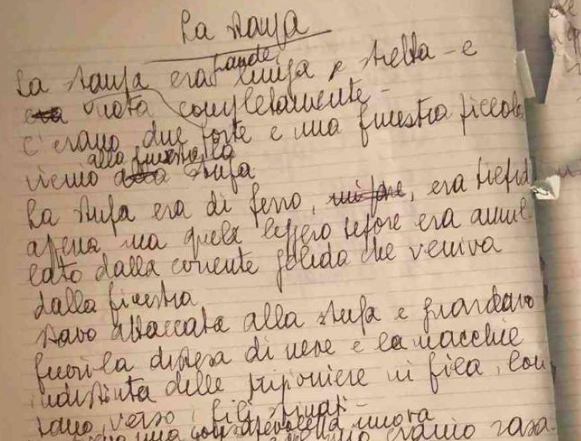

1944, La stanza

La stanza era grande, lunga e stretta e vuota completamente. C’erano due porte e una finestra piccola, vicino alla finestra la stufa. La stufa era di ferro, era appena tiepida ma quel leggero tepore era annullato dalla corrente gelida che veniva dalla finestra. Stavo attaccata alla stufa e guardavo fuori la distesa di neve e le macchie indistinte delle prigioniere in fila, lontano verso i fili spinati. Avevo una consapevolezza nuova della mia nudità e del mio cranio rasato. La rasatura era stata crudele, la macchinetta passava duramente sulla povera testa quasi ormai pelata. I miei capelli neri lunghi, ricci, ribelli erano per terra e non avevo potuto tenere per me neanche il nastrino verde che li legava nella mia vita precedente. Non ero mai stata così sola e così infelice. Le ore passavano e ogni tanto entravano dei soldati, mi guardavano, ridevano, scambiavano una battuta di spregio. Avevo fame, sete e freddo. Nessuno mi diede nulla né da bere né da mangiare né da asciugarmi, dopo la doccia rimasi bagnata mentre aspettavo che i miei stracci venissero disinfestati.

La scoperta di un pidocchio sulla mia faccia e il mio gesto di ribrezzo disperato avevano attratto l’attenzione della kapò che mi aveva mandato subito alla disinfestazione e alla rasatura: io, la fortunata alla quale un mese prima all’arrivo a Birkenau non erano stati tagliati i capelli per un capriccio della sorvegliante, nell’invidia delle altre prigioniere. La mia faccia era terribile riflessa nel vetro. Mi facevo paura, volevo gridare, volevo piangere, volevo urlare la mia disperazione a quel cielo grigio: era inutile. Dopo ore entrò una ragazza. Avrà avuto forse due o tre anni più di me, anche lei nuda e disperata. Si avvicinò alla stufa e ci guardammo con pietà fraterna, già amiche, già sorelle, con occhi adulti. Tentammo in tutti i modi di parlare ma non ci capivamo assolutamente (forse era cecoslovacca o ucraina) e allora non so più a chi delle due venne in mente di tentare con il latino scolastico delle nostre prime frasi delle scuole medie, così lontane da lì. E fu fantastico poterci scambiare dolci brevissime frasi: Patria mea pulchra est («La mia patria è bella»), Familia mea dulcis est («La mia famiglia è dolce»), Cor meum et anima mea tristes sunt («Il mio cuore e la mia anima sono tristi»). Fu molto importante quel momento e anche se non ho mai saputo il nome di quella ragazza, con lei ho vissuto un’altissima affinità spirituale e la massima condivisione in una condizione umana bestiale. Grazie amica ignota, spero che tu sia tornata a raccontare di quel giorno di marzo 1944 nella «Sauna» di Birkenau.

Le parole della Segre difendono ognuno di noi dall’oscurità, creano un argine all’avanzata della melma, del fango che imbratta i muri, che sommerge tutto e tutti, come viene descritta la palta nel romanzo di Philip K. Dick “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”. Che mi riporta all’incendio di Centocelle e al nome simbolico di una libreria presidio, come tante realtà librarie indipendenti, che con la loro stessa sopravvivenza si oppongono all’avanzata del fango. Nella storia fantascientifica di Philip K. Dick, che anticipava un futuro di oscurità, la palta è l’ombra lunga e oppressiva del buio che incombe sui personaggi, umani o androidi che siano:“La palta è fatta di oggetti inutili, inservibili, come la pubblicità che arriva per posta, o le scatole di fiammiferi dopo che hai usato l’ultimo, o gli involucri delle caramelle o l’omeogiornale del giorno prima. Quando non c’è più nessuno a controllarla, la palta si riproduce. Per esempio, se quando si va a letto si lascia un po’ di palta in giro per l’appartamento, quando ci si alza il mattino dopo se ne ritrova il doppio. Cresce, continua a crescere, non smette mai.”

Oggi, adesso, in Italia, nel mondo, la palta è ovunque. Così come la luce delle persone che la combattono in prima linea. Diventiamo la loro scorta, non lasciamole sole.