Lingotto 4: Ringhiera

[… Segue…] La sera dell’arrivo a Torino, l’amica Sabina ci ha invitati a cena. Lei, ‘cuoca stellata’ di una cucina che offre solo agli amici cari, ci ha ospitati nel nido del suo appartamento, in una delle tipiche case torinesi denominate di Ringhiera. È stato così, affacciandomi a guardare uno spicchio di luna, circondata dai rumori dell’umanità casalinga, che ho afferrato questa parola che sa di ruggine, di suppellettili, di un oggetto utile e protettivo.

Sabina è una donna scienziata, una fisica anche lei, ma anche un’artista, un’insegnante, una ricercatrice, soprattutto una fotografa delle inafferrabili sfumature degli animi, quelle che solo le amiche sanno cogliere. È figlia di un padre importante, sorella di un ragazzo che non ho potuto conoscere se non attraverso lei e le fotografie, un uomo che ha lasciato questo mondo, sulla soglia della maturità, affidandole suo figlio, Mattia, del quale è zia da sempre, come di tutti i figli degli amici, compresi i miei. Al suo appartamento si accede passando per il terrazzino comune interno, dove si susseguono soglie, che si affacciano dalla ringhiera di uno dei tanti condomini torinesi. Dalla Soglia del suo appartamento, immagino un mondo di persone che si incontrano, condividono vite, incontrandosi sui ballatoi dei palazzi dove gli appartamenti si sporgono gli uni verso gli altri, dai terrazzini affacciati sui grandissimi cortili interni. Sono i luoghi di incontro di un’umanità in viaggio, gente che arriva, che parte, migranti del passato, del presente, case abitate da persone solari ma piegate dalla povertà, in cerca di una vita possibile in una Torino antica e nebbiosa, densa di industrie, di posti di lavoro. Le ringhiere proteggono ma sono anche passaggi all’esterno, collegamenti tra case e abitanti. Non sono invalicabili, non sono barriere o frontiere, sono i confini circolari di un luogo comune, il terrazzo di tutti, il cortile dell’intero condominio.

Sabina è figlia di Luigi Carluccio, un grande critico d’arte ma prima di tutto un uomo, un artista capace di illuminare la sofferenza dell’esperienza di prigioniero in un campo, durante la Seconda Guerra Mondiale, aggrappandosi alla ricerca dell’umanità profonda, che si ritrova nei suoi disegni, ritratti dei compagni di sventura. Oggi sua figlia si prende cura dell’eredità di un uomo di valore, non solo per il mondo dell’arte. È lei che custodisce le sue opere, i suoi scritti, che ha creato e mantiene il sito che corrisponde al nome di suo padre. Ne sentivo parlare da bambina di quest’uomo fuori dal comune, dalle sopracciglia folte e lo sguardo pensieroso, allora lo conoscevo come un personaggio che, nonostante gli impegni e la notorietà, amava soprattutto i giovani, li rispettava, li ascoltava, li invitava a cena a Deiva durante serate memorabili, ricordate da mia madre, allora ragazza, e parte di una comitiva di amici che si ritrovavano in vacanza al mare.

Nella biografia di Carluccio leggo: “Dopo l’armistizio dell’8 settembre, come tenente di artiglieria alpina del II reggimento, gruppo «Bergamo», della divisione Tridentina, venne catturato dai tedeschi e internato in diversi campi. La sua parabola di prigioniero parte da Deblin-Irena, in Polonia, per arrivare a Lathen-Oberlangen e a Wietzendorf, in Germania, dove rimase fino alla liberazione, nella tarda primavera del 1945. Durante la lunga prigionia Carluccio disegnò con i mezzi di fortuna che si potevano trovare nel campo, scambiando fogli di carta con preziose razioni di pane. Nei suoi disegni, poche sono le raffigurazioni di circostanza, le scene di genere. Sono per lo più ritratti compagni e amici, i loro volti smorti, gli sguardi impietriti, le figure giacenti dove le membra sono ritratte in una stanchezza plumbea e prostrante. (…)

Carluccio fu un critico errante, che amava viaggiare, assaporare il gusto della scoperta, arrivare per primo e svelare cose non viste da altri. Per questi motivi preferì il lavoro sul campo, frequentando gli studi, le mostre, gli artisti, piuttosto che gli archivi. La sua profonda sensibilità legò conoscenze ed esperienza, rifuggendo da discorsi generali e astratti. Tutto questo con uno scopo ultimo: cercare il personaggio dietro «le impennate del pittore», scavare entro le tecniche, entro gli stili per capire dove stava nascendo un talento, dove c’era poesia. Questo bisogno di andare in profondità si ritrova nei suoi disegni di prigionia, dove quell’umana fraternità è oggetto e soggetto della sua testimonianza dei campi d’internamento”.

Luigi Carluccio era amico di mio nonno, il padre di mia madre. Erano grandi amici, mi si racconta, anche se a oggi non mi sono chiari i motivi di questo legame intessuto in gioventù. Le loro vite adulte, quelle che ho potuto conoscere, hanno preso strade molto diverse. Nati entrambi nel 1911, hanno attraversato due guerre, ma le loro idee politiche non erano allineate. Carluccio era un uomo di grandi ideali, attento al valore degli esseri umani a prescindere, lo si percepisce dai suoi disegni, dall’impatto che la sua vita ha avuto sul mondo dell’arte, dai racconti di chi lo ha conosciuto e lo ha amato. Mio nonno è sempre stato più attento al valore delle cose, del denaro, dell’apparenza, della ricchezza, del successo a ogni costo. Lo ha perseguito senza mai raggiungerlo, a scapito di relazioni, di grandi ideali, a scapito della sua stessa umanità. Eppure allora, quando i due ragazzi si conobbero e diventarono amici, erano altri tempi, quelli in cui un’amicizia sopravvive nonostante il conflitto, e forse questa è stata la linfa che entrambi hanno tramandato alle generazioni successive, tanto da arrivare fino alla mia e al mio legame con gli amici torinesi.

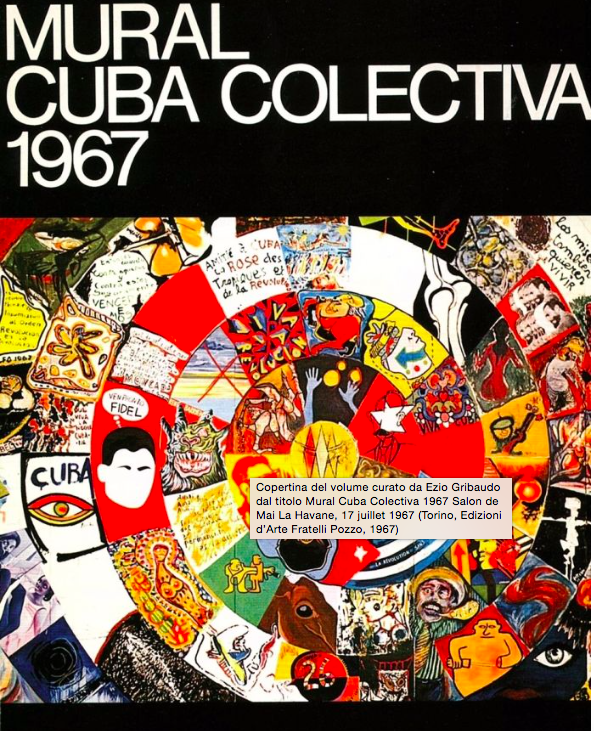

A volte mi chiedo cosa farebbero se vivessero oggi. Dove si troverebbero. Carluccio lo vedo a Riace, a sostenere l’arte di un progetto come quello di Mimmo Lucano. Forse partecipando alla creazione di un grande murale per Riace, come quello realizzato a Cuba nel 1967. In una foto d’epoca, Carluccio è insieme a Ezio Gribaudo (vincitore della XXXIII biennale di Venezia), durante il viaggio a Cuba con una delegazione europea che comprendeva altri artisti, scrittori e personaggi della cultura e dell’arte internazionale, sudamericani, cubani ed europei. Il raduno fu celebrato realizzando un Grande Murale, conosciuto anche come Cuba Colectiva. L’idea era di creare una composizione polifonica dove ogni artista realizzava una parte, un insieme di opere individuali e firmate, diventate un collage collettivo. Dove sarebbe oggi e cosa farebbe mio nonno non lo so, non potrò mai saperlo, ma se potessi reinventare la sua vita, vorrei vederlo imbarcato su una nave in soccorso ai migranti, vorrei vederlo accogliere anziché escludere, dialogare anziché pontificare, costruire ponti anziché abbarbicarsi dietro ponti levatoi. Vorrei andarlo a trovare in una casa di Ringhiera, anziché in un sepolcro imbiancato. [Continua…]

Bello. Per quello che racconta e per come riesce a corredarlo iconograficamente. E poi…Torino. La adoro. E con lei tutti i miei amici torinesi. Quindi, grazie.