Punta

Da settimane la parola punta mi perseguita, ma appena sono vicina a catturarla sfugge. Oppure sono io a evitarla, non mi sento pronta o precisa abbastanza, divago, resto in superficie. Un amico mi lancia un messaggio che suona come “mi prendo una punta con te da qualche parte”, intendendo prima o poi ci “becchiamo”, e io passo giorni a fantasticare sul significato di prendersi una punta. Che vorrà dire? Darsi forse un appuntamento in punta di penna?

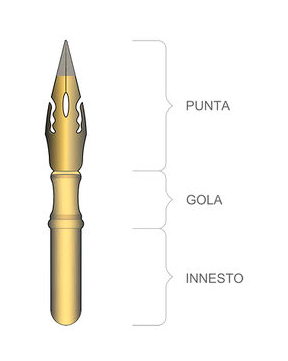

Perché è quella la prima cosa che mi viene in mente: la punta del mio pennino, una punta leggera solo in apparenza perché in realtà è l’estremità di una montagna, l’emerso di tutto ciò che è sommerso. Alcune immagini o alcune parole che mi colpiscono sono così, punte di iceberg nelle quali mi imbatto durante la navigazione, elementi singoli che rappresentano tutto quello che non viene detto, visto, ma che c’è, lo capisci perché la tua imbarcazione ci si scontra, prima ancora che tu possa deviare, cambiare direzione. La punta era forse un indizio, piccolo, potevi anche ignorarlo, volendo, ma il volere non è abbastanza quando hai di fronte un ostacolo sommerso e la tua rotta vi si dirige ignara. La tua prua punta proprio lì e nel presente non puoi farci nulla se non stare e, se hai fortuna, non annegare.

È questo l’amore? È questo l’innamoramento? Sicuramente lo è nel cinema, un certo cinema che riesce con una sola immagine, un dettaglio, a restituire un’intera storia inabissata negli animi dei personaggi. Penso all’incontro di due mani nel film “The Bookshop”, tradotto in italiano come “La casa dei libri”. È un film perfetto dal quale non sarei voluta uscire, come da un buon libro perfetto! È una storia di libri e di amore che concilia lo spirito British, composto e quasi immobile con il sentimento latino di atmosfere spagnole che emergono dagli abiti fioriti, i colori e la musica di Villalonga. Gli attori sono memorabili, in particolare Bill Nighy e Emily Mortimer: l’incontro delle loro mani, loro due in piedi sulla spiaggia invernale, lei gli si avvicina e gli prende la mano, è una bellissima scena d’amore, c’è tutto il sentimento in un fermo immagine, una punta tra due mani che si incontrano e si lasciano andare. È un film sul coraggio, quello della gentilezza, o forse è un film sulla gentilezza del vero coraggio. L’incontro per un the in cui lui parla a lei della sua qualità di donna coraggiosa è una dichiarazione di un amore che si manifesta nell’unico modo possibile, quello vero, autentico, perfetto: ti riconosco, ti conosco, sei tu, e come tu sei rendi me quello che sono e mi consenti di conoscermi e di riconoscermi. La scena mi ha evocato la frase di Italo Calvino sull’amore della prima volta tra Viola e il Barone de “Il Barone Rampante”: “Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così”. È un film sui libri e sul potere della lettura. L’eroina dietro le quinte della storia si trasforma grazie al potere di un solo libro e del coraggio gentile di chi glielo porge. Parla dei poteri che ostacolano la gentilezza in tutti i modi possibili, quelli prevaricatori, di chi mette al rogo i libri, come nel romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury. (vedi snodo) Anche lui è protagonista della storia, lui e i suoi libri, come tanti altri volumi, coprotagonisti, storie, poesie dalle quali non vogliamo prescindere noi che li abbiamo amati. La musica di Villalonga e il silenzio stanno in equilibrio perfetto e anche solo per questo il film è da ascoltare oltre che da guardare. E la fotografia, i dettagli, i particolari che contengono il tutto rendono bene quel paradosso che si realizza quando un elemento, una punta, è sufficiente a evocare un’intera storia in chi si sofferma a cercarla.

Un altro film che mi ha colpito negli ultimi tempi, come la punta di una freccia dritta al cuore è “Maudie. Una vita a colori”, il titolo è il nome di una donna, una pittrice, malata di gioia a prescindere. La sua storia è quella di un paese dell’America profonda, di un cuore che ne incontra un altro, di un amore corrisposto a dispetto della vita, di un’intesa del fare, senza tante parole. Le parole contano, ma sono poche, pochissime. La storia di Maudie è tutta in un’immagine: lei che guarda da una finestra e dice: “Fino a che ho una finestra, la vita tutta è lì, già incorniciata. Non ho bisogno di altro, purché abbia il mio pennello”. E la punta dell’amore che trasforma è il gesto di un uomo burbero che fissa una zanzariera sulla porta della casa che divide con la moglie, per filtrare il rumore di fondo del mondo esterno e lasciare che la moglie dipinga. La moglie che aveva assunto come domestica, come una proprietà da comandare a bacchetta, della quale si innamora non volendo eppure non potendo fare altro. I loro cuori si sono incontrati con l’Amur, o l’Amuro, come lo definisce Massimo Recalcati nel suo “Mantieni il bacio” (Feltrinelli), e la loro storia non può che evolvere verso la vita di quel sentimento. Cercare di fare altrimenti sarebbe come nuotare contro le rapide che sfociano in una cascata. Ci si può provare a salvarsi, a proteggersi, ma, una volta arrivati al dislivello, si può solo cadere, precipitare.

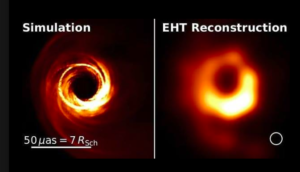

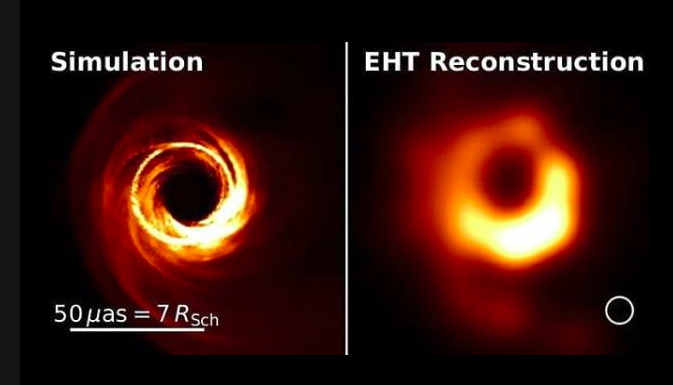

La stessa immagine, quella di una cascata, l’ha usata l’astrofisico/divulgatore Luca Perri, per raccontare cosa sia un buco nero. È delle ultime settimane l’annuncio che è stata scattata la foto di uno di questi oggetti predetti dalla teoria della relatività generale, ma mai rivelati perché inosservabili per definizione. L’hanno chiamata la foto del secolo, una punta che sottende il magnifico lavoro di ricerca dei fisici che per anni hanno progettato e realizzato un oggetto che fosse in grado di arrivare a quella foto. Per chiarezza, non è davvero una foto, la parola è incorretta e fuorviante, ma è l’immagine ricostruita attraverso l’elaborazione grafica dei dati radio provenienti dal più grande telescopio virtuale al mondo. L’immagine è bella, una di quelle cose belle, una punta con la quale scontrarsi per ampliare il bacino della conoscenza. Assomiglia a una ciambella e “il buco nero è letteralmente il cerchietto nero al centro della ciambella, e quindi non si vede davvero”, scrive Luca Perri. “Ma non si vede non per nostri limiti tecnologici, è che non si può vedere: un buco nero è infatti una regione dello spazio (spaziotempo, a fare i pignoli) in cui l’attrazione gravitazionale di una massa risucchia tutto, luce compresa. (…) La ciambella luminosa che vedete nell’immagine non è una ciambella e non fa parte del buco nero. O meglio, non ancora. È materia – principalmente gas e polveri – in caduta verso di esso. (…) Ad un certo punt la materia si avvicina troppo al buco nero, superando il cosiddetto Orizzonte degli Eventi. Il Punto di Non Ritorno. (…) Immaginate una cascata: potete nuotare quanto volete nelle rapide in cima ma, se arrivate al punto del salto nel vuoto, oramai avete poco da dimenarvi”.

La foto del secolo assomiglia in modo inequivocabile all’immagine costruita a partire dalla teoria, dalla simulazione di come sarebbe apparso ai nostri mezzi di osservazione un buco nero, se ne avessimo rivelato uno. I fisici utilizzano l’immaginazione per creare modelli e simulazioni capaci di mostrare visivamente cosa si osserverebbe sperimentalmente se una teoria fosse vera. E in questo caso si tratta della teoria della Relatività Generale di Einstein, le cui equazioni risalgono al 1916. La punta in questo caso è un’osservazione che conferma ancora una volta la teoria di quel genio di Albert! È solo un’immagine, la punta di un ago nel pagliaio delle infinite immagini dalle quali siamo bersagliati ogni giorno, ma racconta una storia grandiosa, in cui sono coinvolti dieci centri di ricerca in vari punti del nostro pianeta, sincronizzati con orologi atomici per formare un telescopio virtuale, l’Event Horizon Telescope, la cui lente ha un diametro quasi pari al diametro del nostro pianeta. Centinaia di ricercatori hanno raccolto dati per due anni e li hanno analizzati con dei super computer per arrivare a osservare il buco nero in una foto che non è una foto, ma una punta capace di squarciare il velo che ci separa dalla conoscenza di un altro tassello dell’Universo e ci permette di superare i nostri limiti.

A volte si tratta di limiti oggettivi, quando la tecnologia che abbiamo non è sufficiente per creare i dispositivi adatti a osservare qualcosa che la teoria predice. A volte invece i limiti sono virtuali, dovuti alla nostra immaginazione che non sempre si azzarda a seguire l’intuizione di un attimo, la punta che apre uno squarcio e ci fa intravedere qualcosa che non c’è ancora, che possiamo solo immaginare.

Continuavo a girare intorno a un’idea astratta di punta, quando a forza di divagare ho incontrato una punta molto più aggressiva, quella di un coltello. Affettando in cucina mi sono tagliata la nocca dell’anulare sinistro. Un sinistro inaspettato, come tutti i sinistri che si rispettino, che mi è costato ben sei punti, una notte in pronto soccorso e un dito steccato da proteggere per un po’. Dato che difficilmente riesco a stare ferma, ho trovato un guanto di plastica blu e ho mascherato e protetto a dovere la fasciatura. Così, grazie alla mano blu, mi sono ricordata di un libro che non sfogliavo da più di un decennio intitolato “Blue Dog”. Un libro che non avevo mai davvero letto, ma solo ammirato per le illustrazioni del pittore George Rodrigue, coautore dei testi assieme a Lawrence S. Freundlich.

Ho ritrovato il libro per accompagnare la mia mano blu ferita e dolorante e ho fatto una scoperta bellissima. La storia del cane blu è la storia di un artista che cerca la sua voce, la storia di un essere umano che attraversa il dolore di fronte alla morte, cercando un senso nell’arte e nella possibilità di diventare il più possibile fedele alla sua identità profonda. La paura della morte che ci separa da chi amiamo è quel limite ultimo che ci impone di diventare espressione autentica della nostra vera natura, senza maschere, menzogne, costrizioni, imposizioni, senza uniformarci in cambio di facili compiacimenti, senza cedere alle adulazioni. La storia del cane blu è una storia d’amore, dell’amore incondizionato di un cane per il suo padrone che, accettandolo, impara a sentirsi a casa nella sua pelle, che non è sempre banale per coloro che hanno la tendenza a fuggire da se stessi. Forse per questo mi ha colpito, per averci letto la mia stessa paura di stare nei miei confini, quelli del mio corpo, della mia lingua, delle mie radici, e averci trovato la mia stessa spinta a fuggire, a volte mascherata dal desiderio di andare oltre.

Nel libro ho cercato inchiostro per la mia punta, traendo ispirazione dalla ricerca di un artista in compagnia del suo cane: “C’è uno spazio tra quello che senti e quello che fai. È in quello spazio che si annida la tristezza umana”. La frase mi ha colpito per la mia tendenza karmica a intristirmi spesso e volentieri. A meno che, a meno che, mi dico, non riesca a riconoscere quello che provo, a esprimerlo onestamente e ad agire, ad andare controtendenza. Allora forse non ci sarà lo spazio-tempo per la tristezza? I cani non hanno questo gap, questa voragine tra il sentire e l’agire. E se la mano blu appartenesse al cane blu e mi aiutasse a essere più immediata, più istintiva? I cani non hanno maschere, non le indossano e non le vedono. Loro capiscono chi siamo e cosa proviamo, a volte anche prima che lo capiamo noi stessi. Se un cane blu ci guarda con i suoi occhi gialli non potremo che calare tutte le maschere e mostrare chi siamo veramente. La ricerca di sé è una sfida a superare i propri limiti, ad allontanarsi dall’abituale, dall’abitudine, per affrontare la paura dell’ignoto. Il cane blu del libro si è lasciato dipingere dal suo padrone e lo ha aiutato a raggiungere il suo cuore blu, quello capace di amare incondizionatamente, quello capace di riconoscere il dolore della perdita, di viverlo, di affrontarlo senza contraffazioni. Perché solo così, perdendo la via, si può sperare di trovarla, diventando persone migliori, capaci di amare noi stesse e quindi anche l’altro da noi.